Bybit

Bybit

Facebook

Facebook

WhatsApp

WhatsApp

Instagram

Instagram

Twitter

Twitter

LinkedIn

LinkedIn

Line

Line

Telegram

Telegram

TikTok

TikTok

Skype

Skype

Viber

Viber

Zalo

Zalo

Signal

Signal

Discord

Discord

Kakao

Kakao

Snapchat

Snapchat

VKontakte

VKontakte

Band

Band

Amazon

Amazon

Microsoft

Microsoft

Wish

Wish

Google

Google

Voice

Voice

Airbnb

Airbnb

Magicbricks

Magicbricks

Economictimes

Economictimes

Ozon

Ozon

Flipkart

Flipkart

Coupang

Coupang

Cian

Cian

Mercadolivre

Mercadolivre

Bodegaaurrera

Bodegaaurrera

Hh

Hh

Bukalapak

Bukalapak

youtube

youtube

Binance

Binance

MOMO

MOMO

Cash

Cash

Airbnb

Airbnb

Mint

Mint

VNPay

VNPay

DHL

DHL

MasterCard

MasterCard

Htx

Htx

Truemoney

Truemoney

Botim

Botim

Fantuan

Fantuan

Paytm

Paytm

Moj

Moj

OKX

OKX

ICICI Bank

ICICI Bank

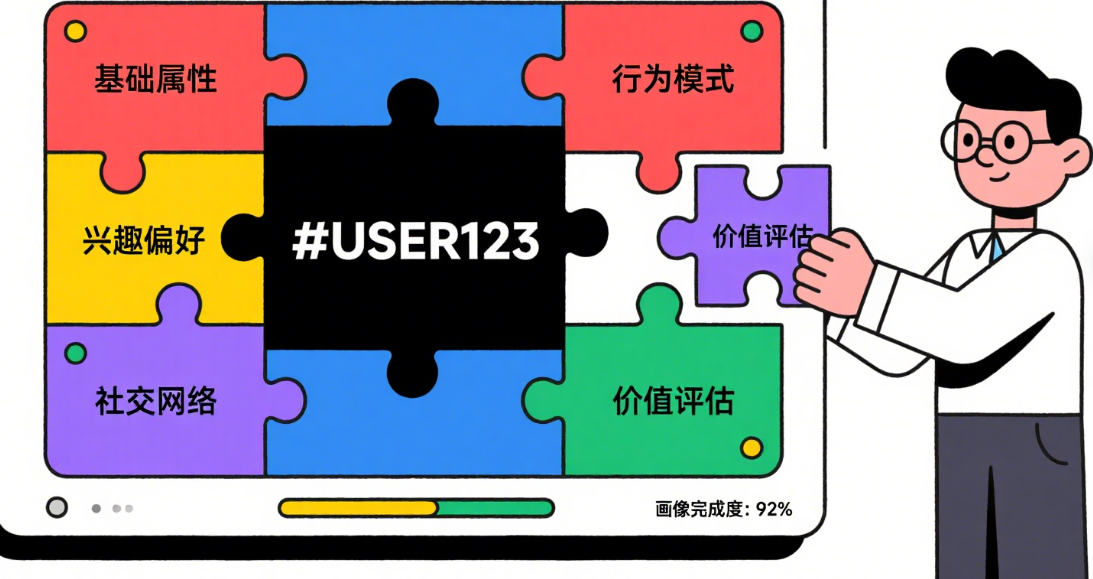

号码即身份:Discord精准用户画像生成指南

Discord用户主页的空白简介框,曾是社区运营者的噩梦。当传统社交平台依赖用户自主填写资料时,Discord的强匿名性彻底颠覆了游戏规则——在这里,一串数字ID就是用户的全部显性身份。但看似苍白的号码背后,每一次消息发送、频道切换、反应点击、语音进退,都在无声地构建着比任何自我介绍都真实的数字人格。本文将揭示如何将Discord ID转化为精准用户画像的基因序列,通过行为逆向工程解码匿名身份,实现真正的"以号识人"。

突破资料真空:Discord画像构建的四大挑战

在Discord生成用户画像如同在没有地图的黑暗中绘制地形图:

挑战一:显性信号缺失

• 90%+用户不填个人简介

• 头像更新频率低于其他平台3倍

• 可公开获取的静态字段不足5项(用户名、注册时间、徽章)

挑战二:跨服务器行为割裂

• 用户在不同服务器使用完全不同的行为模式

• 缺乏官方跨服务器ID追踪机制

挑战三:非结构化数据洪流

• 每日处理万级频道的聊天/语音/事件流

• 有效信号埋没在表情包、梗图、闲聊中

挑战四:动态身份漂移

• 用户兴趣随热点事件剧烈波动

• 相同ID在项目周期不同阶段呈现截然不同角色

行为基因测序:从原始事件到画像标签

破解Discord用户本质需建立"行为-DNA"解码体系:

维度一:时间指纹分析

用户在线行为的时间模式蕴含身份线索:

全球时区定位:

• 连续30天活跃时段聚类 → 推算物理时区(误差±1.5小时)

• 工作日/周末活跃比 → 判断学生/职场身份

响应速度价值:

• 管理员@通知的平均响应时间 → 社区依赖度

• 限时活动参与速度 → 兴趣强度量化

| 行为模式 | 可推断标签 | 置信度 |

|---|---|---|

| 03:00-05:00(UTC)高频活动 | 北美西海岸/夜猫族 | 92% |

| 工作日19:00-22:00集中在线 | 全职工作者 | 87% |

| 新消息平均响应<3分钟<> | 高粘性用户 | 95% |

维度二:社交拓扑测绘

用户在Discord关系网中的位置定义其社会角色:

连接枢纽值计算:

• 公式:HubScore = Σ(被@次数 × 发起话题数) / 孤立节点距离

• >0.75 → 潜在KOC,<0.2>

跨圈层渗透指数:

• 在技术/艺术/游戏三类频道均有深度互动 → "跨界思维者"

• 仅与固定3-5人互动 → "封闭小团体成员"

权力动态识别:

• 普通成员发言被管理员高频引用 → "隐形意见领袖"

• 新用户被核心圈成员集体@ → "潜力新人"

维度三:内容染色体解析

通过微观行为解构认知偏好:

语言基因测序:

• 技术文档链接分享频率 → 硬核指数

• 梗图使用密度 vs 长文分析比例 → 娱乐/专业倾向

隐性知识图谱:

• 提问类型分布(操作类/原理类/资源类)→ 技能层级

• 自主创建教程与求助帖比例 → 知识输出意愿

情感表达谱系:

• 特定表情符号使用组合(如🤔+🔍)→ 深度思考状态

• 争议话题中的立场切换频率 → 观点坚定度

画像实验室:三大关键技术实现路径

将行为数据转化为精准画像需要专用技术栈:

技术一:异构事件流融合引擎

解决多源数据时空对齐问题:

实时事件矩阵:

• 将消息、语音、反应等事件统一编码为[UserID, EventType, Timestamp, Vector]四维矩阵

• 示例:[U1234, VOICE_JOIN, 1625097600, [频道ID=8812, 时长=120]]

跨服务器ID关联:

• 设备指纹聚类:相同IP在多个服务器相似时间段活动

• 行为一致性匹配:打字速度/错字模式/话题跳转习惯

技术二:微行为特征提取器

捕捉传统分析忽略的细节信号:

输入动力学分析:

• 消息编辑次数 vs 最终长度 → 完美主义倾向

• 从输入到发送的时间差 → 决策谨慎度

多模态交互模式:

• 文字讨论后立即加入语音 → 高表达欲

• 语音频道沉默但高频文字互动 → 社交焦虑者

撤退行为模式:

• 消息撤回率 >15% → 高风险敏感型

• 快速退出争议话题语音频道 → 冲突回避者

技术三:动态画像置信度模型

确保画像随新证据自适应调整:

证据权重体系:

• 直接行为(如发布代码)权重=0.9

• 间接关联(如点赞技术帖)权重=0.3

• 单次异常值自动降权50%

衰减-增强机制:

• 旧行为数据按月指数衰减(半衰期=30天)

• 关键验证事件(如付费订阅)使相关标签置信度+40%

冲突标签仲裁:

• 当"技术专家"与"新手"标签并存时,启动行为复审:

- 检查教程类发言占比

- 验证问题解决率

- 分析技术术语使用准确性

画像落地:从数据到场景的精准匹配

让画像在关键业务场景释放价值:

场景一:个性化体验增强

自适应界面:

• 技术型用户:默认展开代码块渲染功能

• 视觉型用户:优先显示图片/视频缩略图

• 社交型用户:突出显示好友在线状态

智能通知分级:

• 核心贡献者:即时推送所有@消息

• 普通成员:仅推送带关键词的@消息

• 潜水用户:每周精选摘要推送

场景二:社区角色自动化

AI驱动权限分配:

• 连续3次解答问题正确 → 自动授予"临时助教"角色

• 创作内容被收藏>10次 → 解锁高级发布权限

危机干预系统:

• 检测到"高抑郁风险"标签用户发表消极言论 → 自动触发关怀Bot私聊

• "争议体质"用户进入敏感话题频道 → 临时启用冷静期模式

场景三:商业价值精准挖掘

产品需求预测:

• 分析技术讨论中的痛点关键词频率 → 优先开发相关功能

• 追踪付费用户画像迁移路径 → 优化转化漏斗

高潜力用户识别:

• 公式:潜力值 = (知识密度 × 社交影响力) / 当前商业化程度

• Top 5%用户启动专属商务对接

隐私护城河:合规画像的边界控制

在数据价值与用户权益间建立平衡:

数据最小化实践:

• 仅分析公开频道行为,私信数据绝对隔离

• 画像存储去标识化(ID→加密哈希值)

用户主权设计:

• 提供"我的数据画像"仪表盘,展示推断标签及依据

• 允许用户手动关闭特定维度分析(如情感计算)

伦理审查机制:

• 禁止使用种族/性取向等敏感推断标签

• 高风险画像(如心理健康评估)需人工复核

未来进化:下一代Discord画像技术

画像生成技术正向更智能、更隐私的方向演进:

联邦画像学习:

• 模型在本地服务器训练,仅共享参数更新

• 实现跨服务器知识迁移而不泄露原始数据

ARPU预测:

• 结合链上数据(钱包活跃度)与Discord行为

• 预判用户LTV(生命周期价值)误差率<15%<>

元宇宙身份桥接:

• 将Discord行为模式映射至虚拟形象特征

• 在游戏场景中复现用户的社交偏好

当Discord用户ID不再只是登录凭证,当每一次敲击回车都成为画像的基因片段,我们终于穿透匿名性的迷雾看见真实的个体轮廓。这不仅是技术的胜利,更是对"以用户为中心"理念的终极实践——在最缺乏身份信号的荒漠中,开垦出理解与尊重的绿洲。精准画像的终点,是让每个号码背后的人,都被看见、被理解、被恰当回应。

- 2025-09-01通过Telegram号码筛选提升用户活跃度与参与度

- 2025-09-01Telegram号码筛选技术如何帮助企业降低营销成本

- 2025-09-01Telegram营销新策略:筛号、群发与频道定制一体化

- 2025-09-01如何通过Telegram号码筛选优化社交网络运营

- 2025-09-01Telegram营销新策略:筛号、群发与频道定制一体化

- 2025-09-01Telegram全球号码筛选功能:开通与高效使用指南

- 2025-06-16Telegram数据筛选在不同行业的应用案例分析

- 2025-06-16避免Telegram筛选误区:常见问题与解决方案

- 2025-06-16如何利用Telegram筛选功能优化社群运营策略?

- 2025-06-16Telegram自动化筛选技术:实现高效用户管理